黄佳昀

部门组:

学科组:

我的博客数:3

我的评论数:0

• 个人博客 (3)

在高山之上,做那束微光——观《我本是高山》有感 (2025-09-03 20:01)

栏目:个人博客

在高山之上,做那束微光——观《我本是高山》有感

学生返校的那天下午,我们在学校的组织下,一起观看了由张桂梅老师的真实事迹改编的电影《我本是高山》。我自己一直是一个很感性的人,看完电影后,心中还有一股暖意在缓缓升腾。影片没有以夸张的叙事催泪,却在一次次细小的情节里,把何为“教师”二字体现的淋漓尽致,教师稳在责任,也暖在温度。

影片中,一次次上山的脚步、一次次劝返的谈话、一次次在清晨操场上回荡的口号,复写了“教育改变命运”这句被无数次说起却仍值得反复相信的朴素真理。张桂梅校长和同事们,用近乎苛刻的自我要求,去对抗“女孩不必读那么多书”的陈旧偏见。她们把学校办成一座“向上的路口”,让孩子们拥有选择的权利。

那句简短却铿锵的话“你就是你自己”,像一盏灯,照见了教育的底色。孩子首先是独一无二的生命,而不是整齐划一的“模板”。老师也不必戴着完美的面具,真实、笃定、向善,便足以成为孩子们的参照。教育不是把每个人推到同一个标准上,而是允许他们以自己的步幅,向着山顶走去。所谓“成才”,应当先是“成人”。

今年5月,我怀揣着理想与育人的信念,从企业回到了学校,回到了熟悉的三尺讲台。企业的世界强调KPI、ROI与交付周期,追求可度量与高速迭代。学校则不一样,学校日常看见的是“生长曲线”,需要等待、陪伴与反复练习。看完电影后,我更加坚信,教育的价值不在“立竿见影”,而在“春风化雨”。与其沉迷KPI,不如相信一次耐心解释、一次耐心陪伴,终会在某个看不见的清晨发芽。

整个影片中,有个很触动我的地方是卢老师的那条情感支线。当他得知前女友结婚后,陷入了失落与惆怅。老师也是一个普通人,也会失落、会自我怀疑。可正是在他最黯淡的时刻,学生们在夜晚策划了一场小小的“惊喜”,手电筒星星点点所点亮的微光,黑板上写着大大的“卢老师我们爱你”,把他从情绪的低谷里拉了回来。看到这一幕的时候,我也瞬间明白了自己回到学校教书的内在驱动力。教育从来不是单向的给予,它常常是“被需要”与“被看见”的双向奔赴。

我不由得想起昨天,由于要收集学生医疗保险的参保情况,我在班级里和孩子们聊到了“健康”的问题。我告诉他们,我自己因为年轻时没有注意身体,如今落下了不少病根,所以希望他们能以我为前车之鉴,好好珍惜身体。

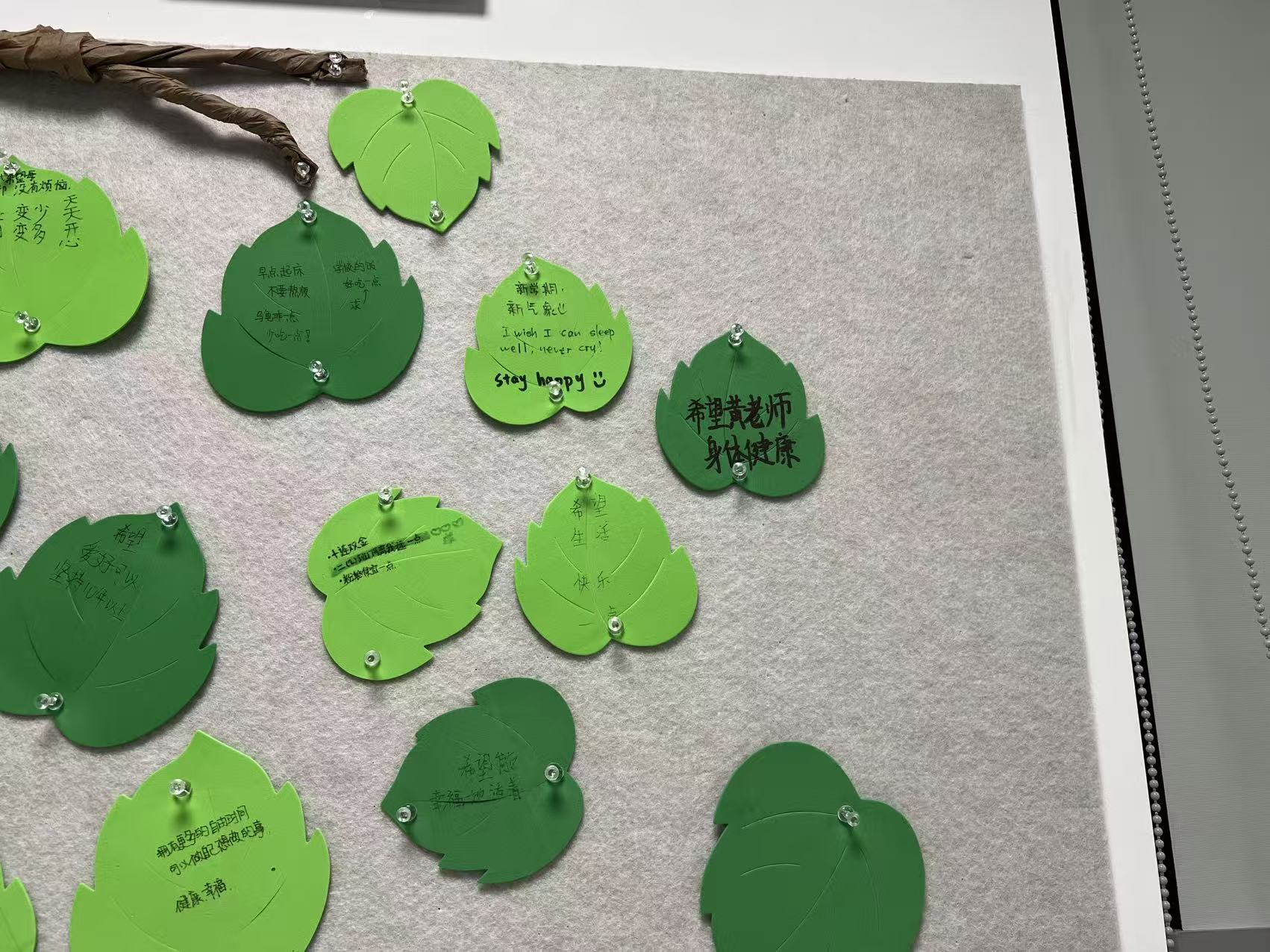

结果今天在布置班级的时候,我请同学们在树叶卡片上写下对未来生活的期待,可以是任何方面的。后来,在张贴这些卡片时,我看到有个同学写下了一句让我瞬间动容的话:“希望黄老师身体健康。”那一刻我意识到,孩子们不仅在成长中需要老师的关怀,他们也在用最纯真的方式关心着老师。我想,这就是教师的意义。

如今,回望自己的成长路径,难免有遗憾,也走过不少弯路。作为老师,我不指望用自己的经验替孩子们“再走一遍”,而是希望用教育为他们多打开几扇门。影片里的孩子走出大山,改变的不只是地理的范围,更是人生的“选择权”。当一个人能说出“我可以走这条路,也可以走另一条”,他就开始真正掌握自己的命运。教育的价值,不在于把所有人推到同一轨道上,而在于让他们拥有看清路、选择路、走稳路的能力。愿我在课堂上做的每一件小事,都能悄悄替孩子们少走一些弯路,让他们在更开阔的天地里,成为自己。

因此,我愿把观影的触动化作接下来的行动誓约:

看见与等待:不急于给答案,多问一句“你怎么想”,多等一秒钟的沉默。

相信与成全:用目标牵引而非惩罚驱动,相信每个孩子都能在自己的节点上开花。

专业与温度并行:精进教学设计与学科素养,也不忘一封手写评语、一场走心谈话。

同伴与家校共育:与同事共备、与家长同频,让“教育的力量”形成合力。

“我本是高山,而非溪流。”高山不随势弯折,它以稳定的海拔指示方向,以长期的积累滋养万物。作为老师,我要先把自己“立起来”:价值立得稳、专业练得深、边界守得住;在课堂与校园中,不盲从噪音和惯性,敢于优化规则、改善环境,让公平与尊重成为常态。强大不是强硬,而是在复杂里作出清晰选择、在压力下保持定力、在质疑中拿出证据与方法。唯有我们先成为“高山”,学生才可能借着我们的海拔看得更远,也学会在人生里,慢慢长成属于自己的那座山。

《我本是高山》并不神圣化老师,而是把老师还给“人”。也正因如此,它更加坚固了我对这份职业的信念:做老师,就是在群山之间守一盏灯,灯不需耀眼,但要稳定;不必照亮整片天空,但要在需要的那一刻,为一个孩子点亮脚下的路。愿我们在群山里,既做那束稳定的光,也做那座靠得住的山。

阅读(47) | 评论(0)

前一篇:初中生也能做建模:一次跨越学科的成长之旅