胡瀚珑

部门组:

学科组:

我的博客数:34

我的评论数:0

• 个人博客 (34)

《纸盒笔筒设计与制作》教学反思(2025-10-20 08:31)

栏目:个人博客

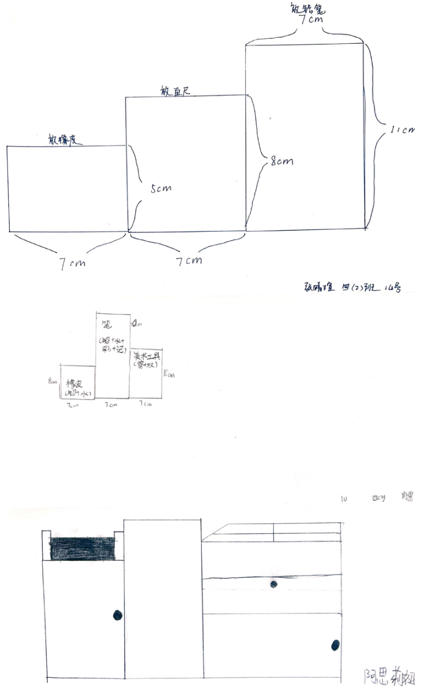

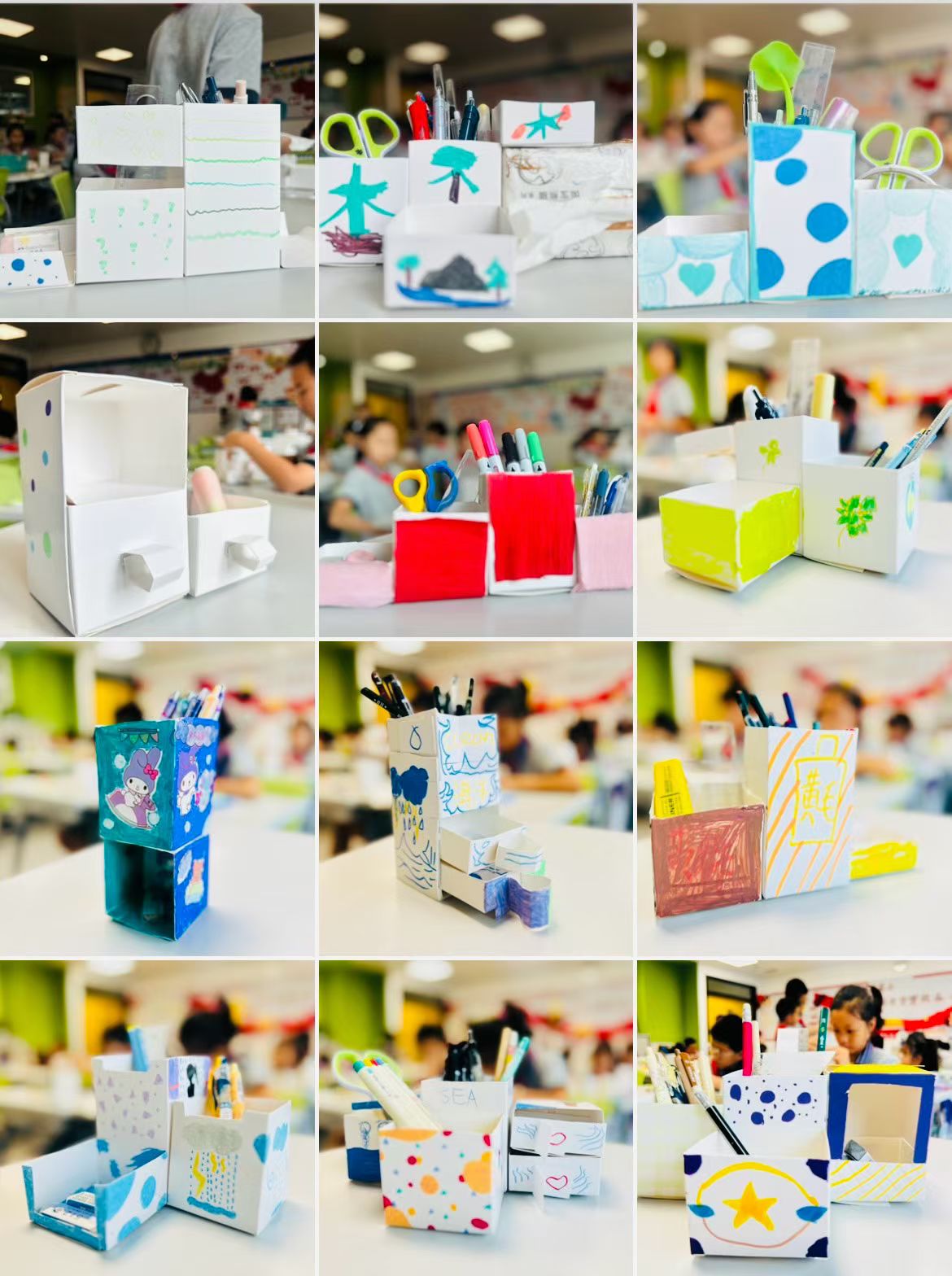

【课前解析】

本节课是沪科教版小学四年级第一学期《劳动技术》第五课的教学内容。本课让学生认识纸盒加工的步骤,理解纸盒平面展开图的绘制方法。让学生通过设计一绘制一制作—纸盒笔筒,初次尝试用AI辅助工具打印学生自己想要尺寸的纸盒进行制作,尝试多种形状的合理组合。

【反思改进】

活动前期让学生准备好前期学习资料和相应的制作工具,并了解纸盒的加工方法。

活动中学生对纸盒制作兴趣浓厚,制作组装热情高涨。后半部分还预留一个挑战赛的环节:看每一小组的纸盒笔筒是否合理、放置物品有序。

活动完成后进行了拓展,引出纸造型艺术。

创作结束后,进行现场请全体学生进行评价,教师按照评价内容进行过程性评价,并指出相应的不足。

1. 问题一:设计图绘制想法脱离实际制作能力。

(1)针对这个问题,教师在学生绘制过程中加以引导,告诉学生在自己能力范围内绘制设计图。

(2)集中示范绘制过程,让学生了解设计图的重难点。在绘制过程中量力而行,绘制出自己能做出的成品的设计图。

2. 问题二:四年级的学生这学期刚刚接触纸造型的制作,在工具使用上不会自由切换对应的工具。

(1)教师在课堂上加以进一步讲解和指导。

(2)在每一次上课导入部分时候,重新回顾一下各种工具对应使用的功能。

3.问题三:学生对笔筒的高度不理解,然后对于笔放进笔筒里面的。

(1)教师给的材料是12cm的高度,这个高度很显然是对于放铅笔太高了。所以应教授如何合理定制高度。

(2)在制作分享中请高度定制合理的学生上来分享他的制作想法。

【课程总结】

在这节课上,让学生都能完成纸盒笔筒的制作,它不但能让学生体验和感受成功的喜悦,还能让学生真正认识和了解纸造型作品的制作过程。在对制作工具的认识过程中,教师讲解了美工刀与剪刀如何切换使用的技法。从而加强了学生的动手实践能力,并鼓励学生通过不断试错来得到自己想要的最终成品。

阅读(239) | 评论(0)查看全文>>

让劳动课堂生长出 “活” 的生命力 —— 读《活在课堂里》有感(2025-10-14 11:09)

栏目:个人博客

翻开李政涛教授的《活在课堂里》,“课堂不是静态的容器,而是动态的生命场” 这句话,像一束光照亮了我作为小学劳动教师的教学困惑。以往我总执着于把劳动技能拆解得细致入微 —— 金属丝造型要绞合有力、木材加工需要锯割光滑,可学生的眼神里总少了点兴致;直到读了《活在课堂里》,我才明白劳动课的 “活”,从来不是步骤的复刻,而是让学生在动手、试错、协作中,触摸劳动的温度与生命的成长。

书中提到 “教师要学会‘退一步’,把课堂的主动权还给学生”,这一点在劳动课上的实践让我格外触动。在教授一年级 《整理书包》课程 时,我没有直接演示 “书本按大小分类、文具放侧袋” 的 “标准答案”,而是先让学生各自尝试整理,再上台展示自己的方法。有个男孩把课本按科目顺序叠放,说 “这样找语文书不用翻来翻去”;还有个女孩在书包内侧贴了便签,写上 “水杯放在外侧兜,避免洒湿书本”—— 这些充满童趣的巧思,是我预设教案里从未有过的。当学生们围着不同的 “整理方案” 讨论、补充时,我忽然懂得:劳动课的技能教学,不该是 “教师教、学生学” 的单向传递,而是让学生成为 “劳动方法的探索者”,在自主尝试中找到适合自己的节奏,这份 “主动探索” 的意识,比标准的整理步骤更有价值。

最让我反思的,是书中 “允许课堂‘不完美’” 的观点。在上五年级制作杯垫的木材锯割环节中,我总怕学生锯割不是很好,会频繁打断他们 “注意拿小手工锯的姿势”“注意台面的松紧”;结果学生越紧张越出错,有的甚至偷偷放弃。后来我试着按书中说的 “把试错权还给学生”,只在学生主动求助时才上前引导。有个男同学锯割到一半发现尺寸错了,很着急,然后找到我。我没有帮她拆了重新画尺寸,而是问他 “你看看怎么标错的,问题出在哪里?” 他盯着木条看了一会儿,自己重新规划了一下:“老师,我可以做另外一种的杯垫!” 那一刻我意识到:劳动课的 “不完美”,恰是学生成长的契机。比起锯割出完美的杯垫,他们在修正错误中学会的 “耐心” 与 “坚持”,才是劳动教育真正要传递的品质。

学生们在上玩具整理、纸盒笔筒、制作杯垫的课程时候,每一个学生都带着 “不完美” 的鲜活。《活在课堂里》让我明白:小学劳动课的 “活”,不在于课堂多热闹、技能多熟练,而在于让学生在动手实践中感受 “我能做”“我会做”“我想做”,让劳动成为滋养生命成长的土壤。未来的课堂里,我愿继续做 “退一步” 的引导者,陪着学生在劳动的探索里,慢慢长出属于自己的 “生命力”。

阅读(255) | 评论(0)查看全文>>

《木制角尺制作》教学反思(2025-09-19 13:37)

栏目:个人博客

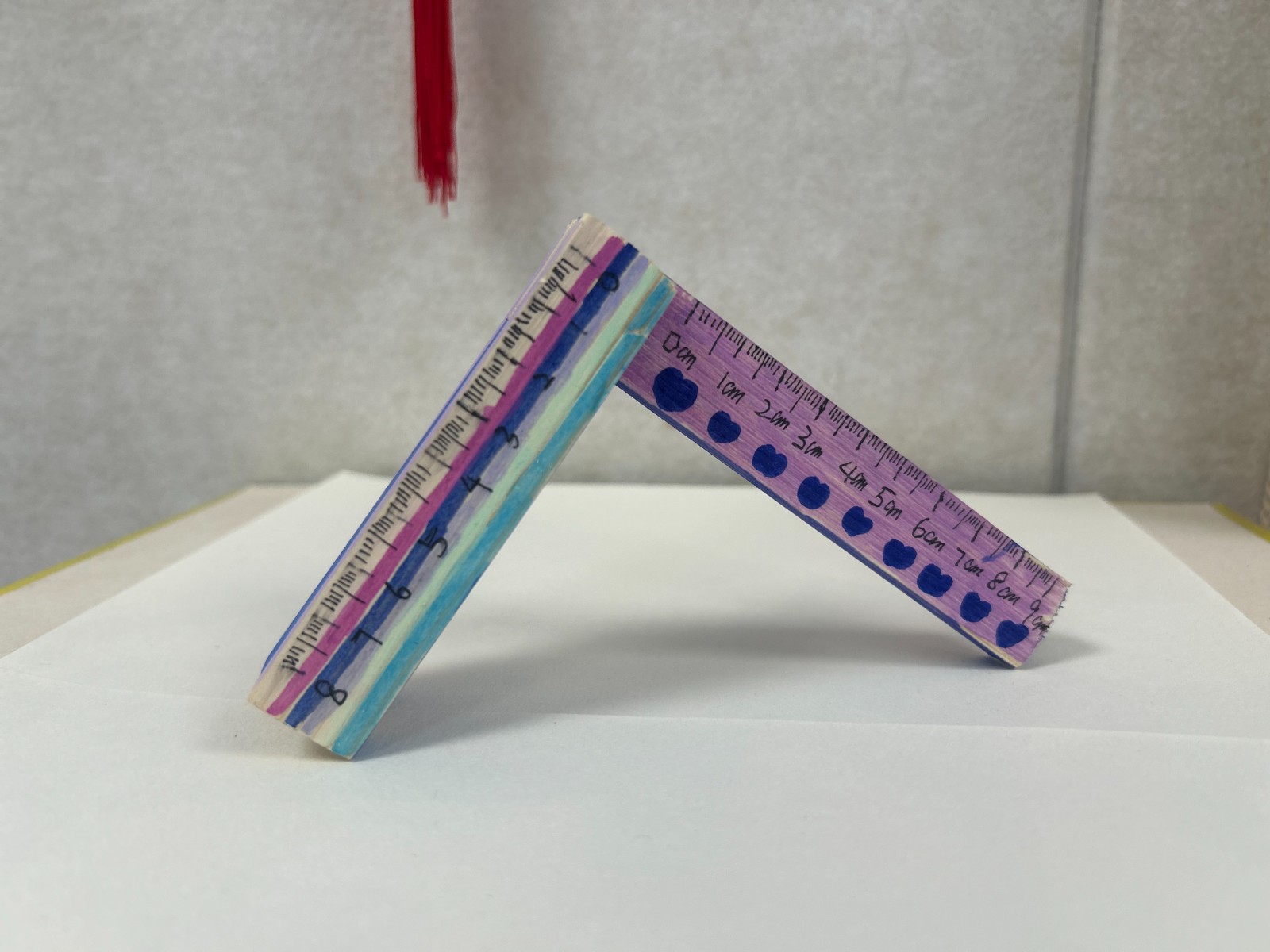

【课前解析】

本节课是沪科教版小学五年级第一学期《劳动技术》第一课的教学内容。本课让学生认识木材的加工需要,理解人们设计制作了通用工具和专用工具。用木材制作产品,通常需经历锯割、打磨、连接等工序。让学生通过制作一件实用工具—角尺,初次尝试用小手工锯锯割木料和用砂纸打磨木料的操作练习,初步尝试识读操作方法图和作品图样。

【反思改进】

活动前期让学生准备好前期学习资料和相应的制作工具,并了解木材的加工方法。

活动中学生对木材加工产生兴趣浓厚,制作组装热情高涨。后半部分还预留一个挑战赛的环节:给自己的角尺装饰,并添加适合图案花纹。

活动完成后进行了拓展,引出榫卯结构的妙用。

创作结束后,进行现场请全体学生进行评价,教师按照评价内容进行过程性评价,并指出相应的不足。

1. 问题一:角尺拼贴位置不理想,导致成品和实际设计图不符合。

(1)针对这个问题,教师在板书中详细地标注了尺寸和位置。

(2)在课堂上利用多媒体设备进行了讲解,请制作优秀作品的同学讲解拼贴过程。

2. 问题二:新授的五年级对待小手工锯和夹木条的台面的使用不够规范。

(1)在课堂上加以进一步地指导。

(2)教师以小组形式集中示范锯割木条的方法(角度、力度、方向)。

3.问题三:对待标注刻度的规范不够精确。

(1)在课堂上教师集中讲解示范。

(2)然后以随机取样的形式进行进一步观察学生的标注情况。

【课程总结】

木质角尺是一个很好的载体,它的制作难度不是很大。在这节课上,让学生都能完成木质角尺的制作,它不但能让学生体验和感受成功的喜悦,还能让学生真正认识和了解木质制品的材料与制作过程。在对手工工具的认识过程中,讲解了鲁班发明锯子的故事。以加强学生的认识能力和动手能力,并鼓励学生通过实践为以后的制作打下基础。同时还要让学生知道,只有在平时保养好工具才能在制作时运用自如的道理。

阅读(498) | 评论(0)查看全文>>

《我本是高山》观后感(2025-09-02 09:19)

栏目:个人博客

电影《我本是高山》中那些山区女孩求知的眼神和张桂梅校长蹒跚的背影仍在我脑海中挥之不去。作为一名一线教师,这部电影不仅让我泪流满面,更让我重新审视教学生涯中的诸多“习以为常”。它撕开了教育的表层,向我们展示了教育最本质的模样——不是知识的单向传递,而是生命的彼此照亮和共同突围。

张桂梅校长的一句“我本是高山”不应是豪言壮语,而是每个教育工作者应有的职业信念。她身体力行地诠释了教师的使命——不是培养“成功者”,而是唤醒沉睡的灵魂,让每个孩子发现自己的内在力量。当我看到她不放弃任何一个女孩,哪怕对方自暴自弃时,我想到自己班级里那些“问题学生”,是否给予了他们足够的耐心和信任?在这一点上,我也是值得反思的。在日常教学中,有些时候只看到学生的表面情况。没有设身处地想想学生为什么会这样,能有什么方法缓解一下?在本次观影过程中,我在张桂梅校长身上找到了答案。张校长用行动告诉了我应该如何去应对这些问题和解决问题。

电影中,山区女孩们的日常生活本身就是不间断的劳动实践。她们劈柴、挑水、生火做饭,这些在我们课堂上被设计为“情景模拟”的内容,却是她们生存的必需。然而正是在这些日常劳动中,她们培养了解决问题的能力,磨练了不屈不挠的意志。这让我反思:我们的小学劳动课是否过于强调“模拟”而失去了与真实生活的连接?是否太注重形式上的安全而忽略了劳动本身应有的挑战性?

结合我自己在新学年的教学工作,应从学生的实际情况出发。多了解一下二、四、五年级学生的开学状态,从而更好地能让学生进入到新学期的学习生活中。新学期二年级在劳动课程将学习到一些生活技能的内容,例如垃圾的清洁与分类、玩具的整理、换季衣物的整理、水果茶的制作等一些课程内容。充分地让二年级学生感受到劳动的乐趣。四年级在劳动课程将学习到一些纸工的内容,很好地激发四年级学生的学习兴趣。五年级在劳动课程将学习到一些木工的内容,利用小手工锯割木条,并做出精美的木质作品。

电影中有一个震撼人心的场景:女孩们用肩膀扛起木材,一步步向山上攀登。这个画面恰似隐喻——劳动就是她们攀登现实高山的途径,每一步艰辛都让她们站得更高,看得更远。这让我想到我们设计劳动课程时,是否应该更多思考如何让学生体验这种“攀登”的过程?不是简单的手工制作,而是有挑战、有 persistence、最终能够带来成就感的真实劳动。

《我本是高山》最终告诉我们:教育不是把人们从劳动中拯救出来,而是通过劳动赋予人们拯救自己的力量。作为劳动教育工作者,这部电影激励我重新思考劳动课的意义——它不应是学校课程表中的点缀,而应是培养学生直面生活挑战能力的核心课程。每一个孩子都本是高山,而劳动教育,就是帮助他们认识并攀登这座高山的途径。

影片结尾,当那些女孩通过教育改变命运,成为教师、医生、律师时,我看到了教育的真正价值——它不仅是个人命运的转折点,更是一代人改变一代人的接力赛。作为一线教师,我们每个人都是这场接力赛中的一棒,我们的付出可能不会立竿见影,但一定会在某个生命里生根发芽。

阅读(497) | 评论(0)查看全文>>

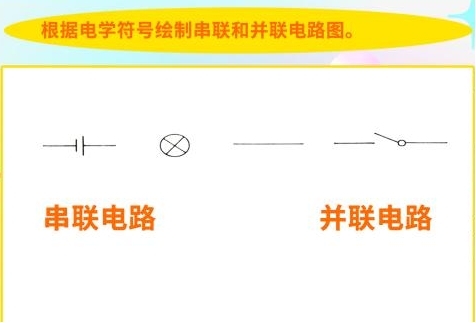

《绘制电路,导线连接》教学反思(2025-06-11 08:07)

栏目:个人博客

【活动解析】

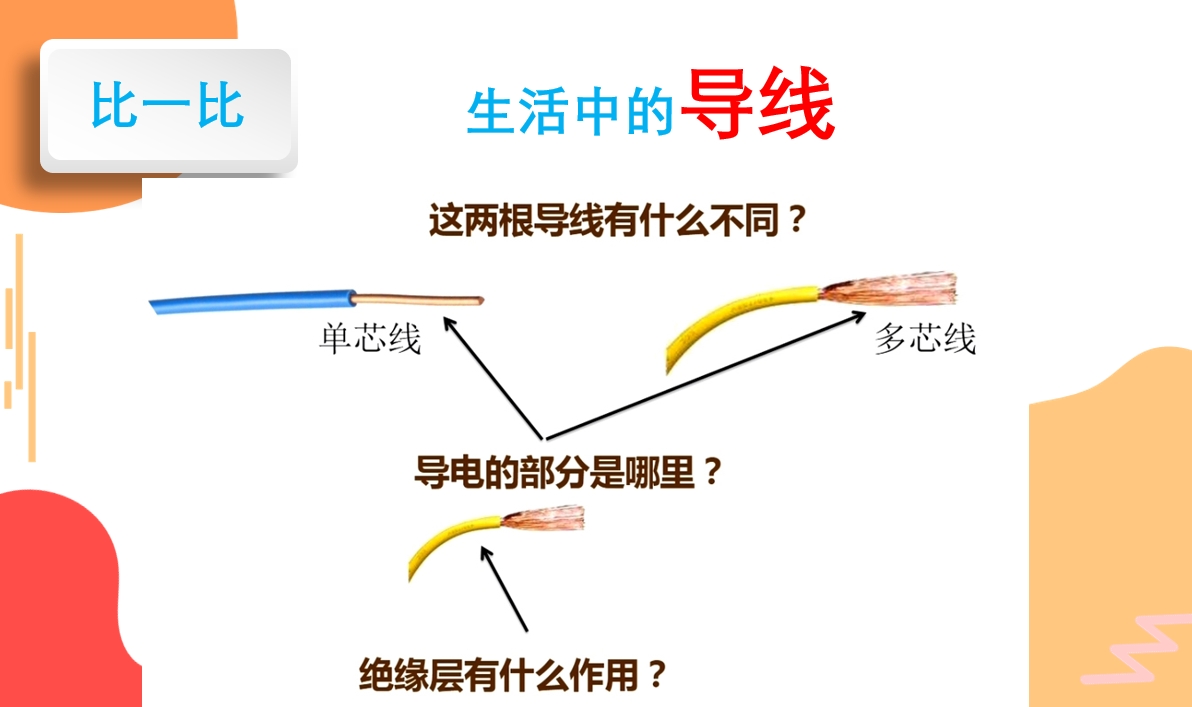

本次大闯关活动内容为上海科技教育出版社《劳动技术》第二学期教材中的重点内容,从认识串联电路和并联电路的构成,并学会绘制电路图认识电路符号。学会单股导线的处理-剥线,导线与导线之间的连接方法并注意安全使用处理方法。

【反思改进】

活动前期回顾了一些知识要点和导线连接的注意事项。

活动中学生对绘制电路图的掌握还是比较优秀的。在导线连接的部分都能安全规范地使用工具进行操作。

活动完成后教师进行了点评。但是其中也出现一些问题:

1. 问题一:有两位学生在并联电路使用电路符号错误,一位是在绘制中缺少了开关和电源。一位是没有绘制电灯的电学符号,导致整个电路不规范。

(1)针对这个问题,教师后续课程中加以强化知识点的教授。

(2)在课堂上以随机抽取的形式邀请学生进行绘制电路图。

2. 问题二:在实操题中,学生都完成得非常好。做到了安全规范地连接导线,还贴上了绝缘胶带。但和生活中导线连接的使用规范还存在一些小问题。

(1)在课堂上加以肯定学生实践操作的优秀表现。

(2)教师再次讲解导线连接如何做得更贴近生活的使用规范,力争做到精益求精的工匠精神。

【活动总结】

本次大闯关,活动范围为各年级2024学年第二学期的教学内容。活动以实践操作为主要形式,突显劳动学科的实践特色。了解学生的知识技能掌握情况,以及实践应用的能力,帮助教师了解学期中学生的知识点掌握情况,为下阶段的复习与补充,做好前期摸底。

阅读(564) | 评论(0)查看全文>>

《劳技萌新芽——小学高年级劳技课程的改良迭代》区级公开课教学反思(2025-05-16 08:47)

栏目:个人博客

一、课程设计理念的落地成效

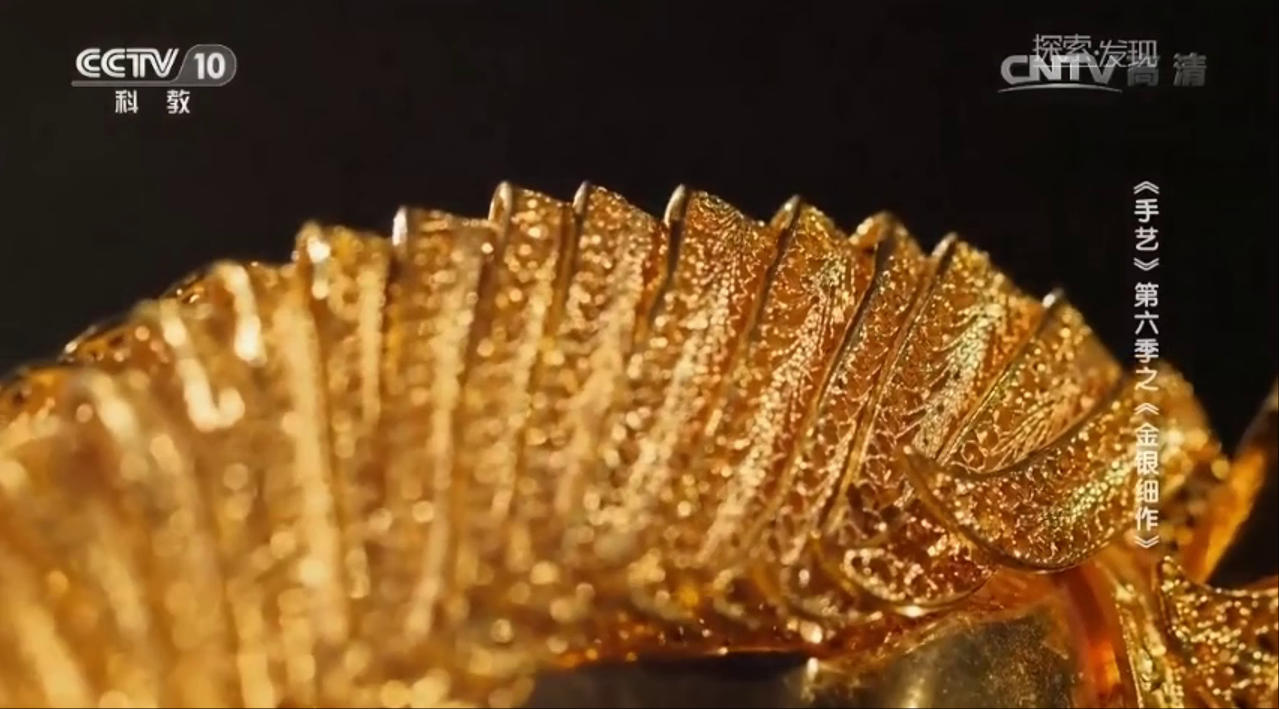

本次公开课以"金属丝变魔术"为载体,践行"做中学、创中思"的劳技课程新课标。通过将传统金属丝工艺简化为"绘制草图→按图制作→造型调整→成品展示"四步法,学生成功制作出各式的金属丝造型作品。对比改良前的单纯模仿教学,在设计与制作中培养学生专注执着地参与制作过程,让学生初步形成精益求精的工匠精神意识。激发学生对传统手工艺的兴趣,萌发传承传统文化的意愿。印证了"梯度任务设计"的有效性。

二、课堂生成的亮点捕捉

真实情境激发创造力

以"你能给金属丝变魔术吗?"为驱动任务,学生展现出令人惊喜的想象力。有的将金属丝弯折成花卉造型,有的制作出小鸟的造型,有的制作出小猫的造型,还有的制作了奇特的房子,进一步体现了跨学科思维的萌芽。

数字化工具的巧妙融合

使用笔记本电脑利用AI赋能生成设计图,让学生对自己的作品形象有初步认识,使传统劳技课焕发现代活力。

三、教学改进的反思空间

学生操作时长没有把握好

在设计图环节中,没有较好地把握难度。导致学生没有清楚自己的能力选择了一个复杂的形象进行造型设计。从而增加了操作时长,教师集中示范稍微少了一点。导致学生利用较长时间在摸索操作步骤。

设计图形造型需要更加规范

教授学生合理设计自己想要的形象,从而能达到制作出来的效果。而不是只能停留在纸面上。

四、课程迭代方向

建立"问题宝库"机制

收集课堂生成的典型问题(如"如何让连接处更牢固?"),形成可视化问题树,引导学生开展项目式探究。

开发劳动素养评价雷达图

从劳动观念、劳动能力、劳动习惯与品质、劳动精神等维度设计动态评价体系,让成长可视化。

结语

这堂课的金属丝在孩子们手中变幻出的不仅是工艺品,更是劳动素养的萌芽。当看到有学生主动帮助同伴修正金属丝绞合的接口时,我更加确信:劳技课的终极魔法,是让合作与创造在孩子心中生根发芽。

阅读(566) | 评论(0)查看全文>>

《终身成长》读后感(2025-05-09 10:00)

栏目:个人博客

卡罗尔·德韦克的《终身成长》犹如一面镜子,照见了人类思维中最顽固也最具可塑性的部分。在第八章"改变思维模式"中,作者揭示了固定型思维模式如何以不同形态束缚着我们的潜能——特权者的傲慢防御、早熟孩子的过早固化、意志力薄弱者的情绪失控。这三种看似迥异的表现,实则共享着同一种思维病毒:对成长可能性的否定。阅读这一章,犹如经历一场思维模式的祛魅仪式,我们得以看清那些阻碍生命绽放的无形枷锁,同时也发现了打开这些枷锁的钥匙。

特权意识是固定型思维模式最傲慢的变体。那些认为"都是我应得的"人构建了一个自我中心的宇宙,在这个宇宙中,成功是天赋权利的兑现,失败则是系统不公的证明。德韦克犀利地指出,这种思维模式本质上是一种心理防御机制——通过否认个人发展与外界反馈的关联性,特权者避免了面对自身不足的痛苦。结合自身在一年级的劳动课程中,教授学生进行整理练习。最后进行整理小达人的班级竞赛。在竞赛过程中,有些学生觉得这个劳动不是他应该做的或者他在家没有干过。教师在扭转他的思维时候,也亲自示范整理书包、整理桌面、打扫教室的需要做的一些操作。

早熟儿童的困境揭示了固定型思维模式最令人心痛的早期固化。那些因早期表现优异而被贴上"天才"标签的孩子,往往陷入"努力是平庸者专利"的认知陷阱。德韦克警示我们,当这些早慧者遭遇真正的挑战时,他们更可能选择放弃或作弊,而非像成长型思维者那样视挑战为机遇。结合自身在5月6日主题为《劳技萌新芽——小学高年级劳技课程的改良迭代》浦东新区劳动技术四年级公开课中,在教授金属丝造型时,学生们也积极地参与其中。在制作过程中要求学生戴护目镜和手套操作时,学生也克服了戴手套操作不便利的情况。改变固有的金属丝造型思维,添加了木圆片的底座让金属丝造型更加精美。

在意志力与情绪控制的战场上,德韦克颠覆了传统自我管理理论的假设。固定型思维者将愤怒等负面情绪视为必须压抑或否认的敌人,这种对抗态度反而强化了情绪波动。而成长型思维者则将自我控制视为可锻炼的肌肉,将情绪视为可理解可引导的信号系统。神经科学最新研究为此提供了支持:当人们以好奇而非评判的态度面对情绪时,大脑中负责理性调节的前额叶皮层能够更有效地协调情绪中枢的活动。德韦克揭示的更深层洞见是:所谓意志力薄弱,往往是固定型思维模式的副产品——当人们认为能力是固定不变的,挫折就会变成对整体价值的否定,从而引发更大的情绪崩溃。相反,成长型思维为自我调节提供了心理缓冲:"这次失败不代表我这个人,而是指出了需要改进的具体方面"。这种认知重构不是自我安慰的把戏,而是基于大脑可塑性这一科学事实的合理策略。结合自身在五年级的劳动课程中,教授学生制作调光小台灯。让学生们小组合作分成5、6人一组,教师在学生组合上也结合学生的性格特点进行有理地搭配。让学生之间形成强弱组合,在制作环节中可以互相帮衬一起完成小组的任务。个别性格特性的学生,教师可以单独分组或者让他和教师一组。在教师的陪伴下,可以更好地完成学习任务。

穿透这三种表现形式的表象,德韦克实际上勾勒出了一幅思维模式影响人生的全息图景。特权意识、早熟固化与意志力问题,分别代表了固定型思维在成功者、天赋者和自我管理者身上的不同变体。它们的共同本质是将当下的自我状态视为不可改变的终点,而非持续进化的起点。而成长型思维之所以具有解放性力量,正因为它将人的潜能从这种静态认知中释放出来,重新安置在不断拓展的可能性疆域中。

《终身成长》第八章的价值不仅在于诊断问题,更在于它提供了切实可行的转变路径。当我们识别出自己思维中那些固定型模式的痕迹时,不必陷入自责的另一个固定型陷阱,而可以启动成长型思维的最基本程序:将每一个自我觉察的瞬间转化为学习的契机。毕竟,认识到思维的牢笼,已经是迈向自由的第一步。德韦克最终告诉我们:人类最根本的自由,或许就是选择如何看待自己的能力与可能性的自由。在这个意义上,思维模式的转变不仅是一种心理技巧,更是一种存在方式的革新——它让我们从自我设定的囚徒,蜕变为自身命运的积极创作者。

阅读(749) | 评论(0)查看全文>>

《金属魔术师》教学反思(2025-04-18 10:41)

栏目:个人博客

【课前解析】

本单元是《中小学义务教育阶段劳动教育课程标准》对于(2022版)劳动教育项目时指出,小学高年级选择1至2项传统工艺制作项目,在教师的指导下按照要求和步骤进行简单的制作,体验传统手工艺制作过程。在金属丝造型中感受金属丝的不同特性,激发学生对传统手工艺的兴趣,萌发传承传统文化的意愿,体会劳动实践中的创新乐趣。

【反思改进】

活动前期让学生准备好前期学习资料和相应的制作工具,并熟悉多功能钳、斜嘴钳的使用方法。

活动中学生对绘制草图→按图制作→造型调整→成品展示的制作过程进行了解,并学会AI工具-豆包进行生成金属丝造型设计图。

活动完成后进行小组展示,并举行班级作品展览会。

在分享评价环节,教师邀请同学们分享自己设计图和最终的造型作品,并让其他小组的学生进行评价。

1. 问题一:教师导入环节提问学生观看后有什么感受?而不是金属丝造型精美不精美。

(1)针对这个问题,教师提问可以提一些主观性的问题,而不是预设性太强的问题。这样会导致学生会出现从众的回答。

(2)教师及时调整提问问题的内容。

2. 问题二:在设计过程中是否考虑不标注尺寸。

(1)针对金属丝造型来说,标注尺寸是一个很难的任务,教师可以根据实际情况做出调整。

(2)标注尺寸主要涉及到周长和高度、宽度,对于金属丝造型来说教师可以给足够多的材料就可以克服这个问题。

3. 问题三:利用AI豆包生成设计图,学生操作比较慢。

(1)教师在示范环节进行集中示范,学生了解生成的操作过程。

(2)进行小组帮助操作,让完成的学生去帮忙没有生成的学生。

4.问题四:在添加底座木圆片时,要结合造型作品的特点,支撑杆不宜太长。

(1)教师在课件中出示了动态图,让学生很直观地观察到正确长度。

(2)教师邀请完成得比较好的学生进行上台展示。

【课程总结】

本单元主要通过活动走近金银细作的中国传统手工艺制作,感受劳动创造美的过程,理解劳动实践能改变金属丝的形态并创造出独特作品,体会劳动对个人创造力培养与传统文化传承的意义。培养学生保持桌面整洁以及活动结束后工具归位的良好习惯以及细致、耐心、专注的劳动品质、合作意识。

阅读(556) | 评论(0)查看全文>>

《巧手造纸大闯关》教学反思(2025-03-20 19:02)

栏目:个人博客

【课前解析】

本单元是《中小学义务教育阶段劳动教育课程标准》对于(2022版)劳动教育项目时指出,低年级选择1至2项传统工艺制作项目,在教师的指导下按照要求和步骤进行简单的制作,体验传统工艺制作工程。造纸术中国四大发明之一,人类文明史上的一项杰出的发明创造,应用植物纤维加工纸张流传了上千年,既是一项传统的制作工艺,更能体现了古人的智慧。《造纸》项目利用废纸作为原材料,通过一系列加工工艺,制作成纸张,让学生学习体验纸张制作的传统工艺,感悟民族文化的丰富多彩,又同培养学生的环保意识。利用废纸开展再生纸制作的活动,原料来源广,整个加工过程虽然简单且又蕴含着碎纸、浸纸、打纸浆、抄浆、压干等技术,适合于低年级学生动手实践。

【反思改进】

活动前期让学生准备好前期学习资料和相应的制作工具,并了解利用纸浆纸再造纸的制作方法。

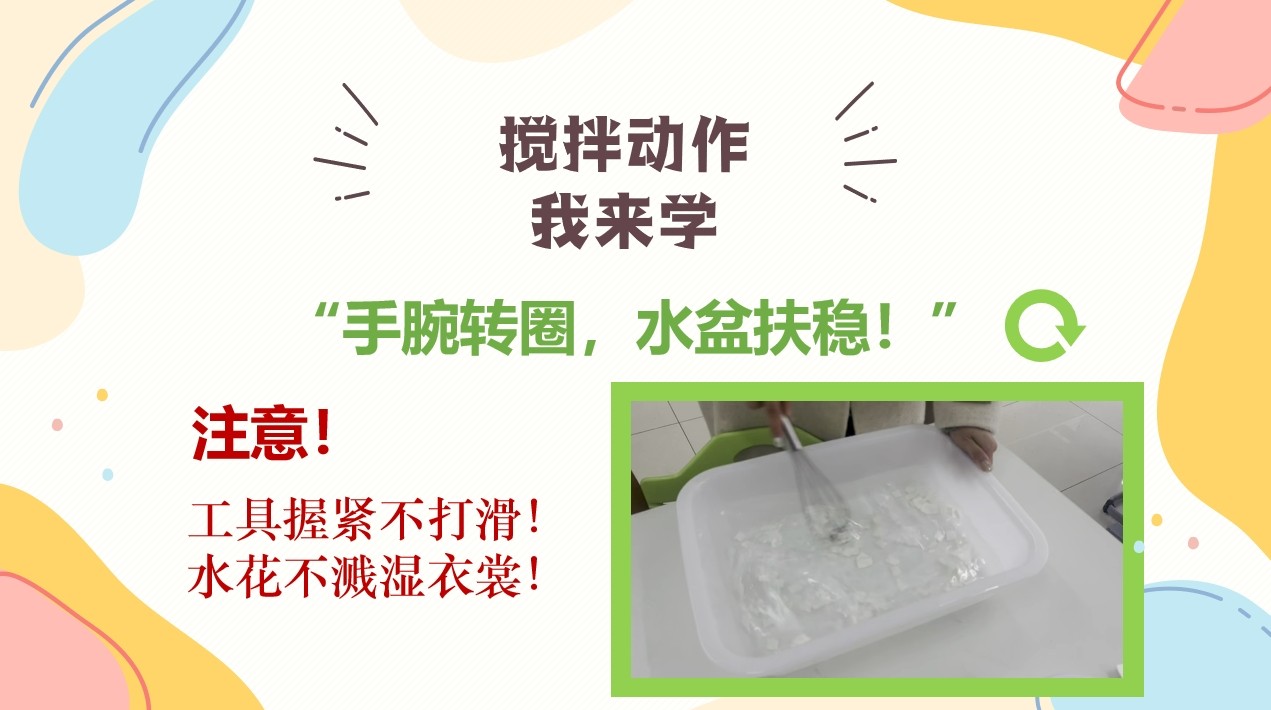

活动中学生对制浆环节的碎纸、打浆过程进行了解,并观察到纸制作出来还需要抄纸和晾晒。

活动完成后进行检查搅拌是否能使雪花片状的纸片变成纸浆。

在分享评价环节,教师邀请同学们分享自己的搅拌过程,并让其他小组的学生进行评价。

1. 问题一:剪刀使用上有学生没有规范,喜欢用剪刀口对着别人。

(1)针对这个问题,教师举例说明剪刀使用的安全规范。

(2)再请学生进行展示一下是否存在问题。

2. 问题二:在活动过程中,有学生沉浸在使用工具中没有听到教师的指令。

(1)教师需要个别提醒一下学生,让其快速回归课堂当中。

(2)如果遇到走神的同学比较多的话,可以适当放慢节奏先做相应的提醒。

3. 问题三:在搅拌环节中,有些学生幅度较大飞溅起很多水花。

(1)教师在示范环节进行集中示范,学生了解搅拌工具的正确使用。

(2)请一组学生上台集中示范。

4.问题四:在使用搅拌棒的时候使用没有注意角度。

(1)教师在课件中出示了动态图,让学生很直观地观察到正确角度。

(2)教师在展台上再示范正确的搅拌角度。

【课程总结】

本单元主要让学生了解造纸术是中国的四大发明之一,通过活动走近造纸术,感悟祖先的聪明才智让幼儿对纸张的产生和发展感兴趣。了解各种纸的用途、特性,知道我们在生活中每天都会接触到各种各样的纸,在平时的生活中能节约用纸。

阅读(794) | 评论(0)查看全文>>

《材料与工具》教学反思(2025-02-20 09:35)

栏目:个人博客

【课前解析】

本单元是沪教版小学劳动五年级第二学期第一个单元的课程内容。主要设计思路是首先结合学生的生活经验,从生活中利用电能的技术产品入手,激发学生对利用电能的技术手段的兴趣。然后,通过连接简单电路、观察比较各种连接方式、观察手电筒内部结构等活动,引导学生初步认识构成简单发光电路需要导线、电池、开关、电珠等,并了解这些元件各自在电路中的作用。

【反思改进】

制作前期让学生准备好前期学习资料和相应的制作工具,并了解电池盒的制作方法。

制作中学生对电路的通路、断路进行了解。后半部分学生自行制作电池盒。

制作完成后进行检查是否能使小灯泡亮起来。

在分享评价环节,教师邀请同学们分享自己作品,然后请其他组的同学进行提问提出合理的建议。最终教师进行总结评出优秀电池盒并进行正达章奖励。

1. 问题一:电池盒制作时候,绘制图形时定位不准确。

(1)针对这个问题,教师举例说明定位要点。

(2)在投影仪上,教师进行集中示范。

2. 问题二:剥线钳使用剥线,还不够熟练。

(1)教师集中示范,让学生掌握正确使用方法。

(2)邀请操作熟练的同学,讲解自己怎么掌握这个方法的。

3. 问题三:电线如何绑在回形针和小灯泡上面。

(1)让学生自主探究如何缠绕在回形针和小灯泡,有什么好的方法。

(2)教师集中讲解一下其中的要点。

4.问题四:展示环节如何检查是否电路是通路。

(1)请亮灯的学生介绍通路的经验。

(2)教师及时提出合理建议,让不足的学生加以改进。

【课程总结】

本单元的教学重点是简单电路的连接。在教学导线的加工及导线与各种材料的连接方法时,应让学生先由观察入手,再尝试操作,以反复体验,掌握比较合理的操作方法。同时,应注意培养学生在操作过程中的安全意识,并使其了解必要的注意事项。

阅读(777) | 评论(0)查看全文>>

《魔幻迷宫》教学反思(2025-01-07 11:01)

栏目:个人博客

【课前解析】

本单元围绕迷宫的设计、制作、改进展开教学活动。引导学生以自己的感受来分析简单迷宫玩具的结构,尝试从迷宫各部件的形状要求、材料选择等方面,进行简单迷宫玩具的设计、制作。本单元还让学生学会运用系统的观点去分析问题的思考方法。在设计形式结合了,结合2024年跨年艺术展的主题五年级学生进行了魔幻迷宫的制作。

【反思改进】

制作前期让学生准备好前期学习资料和相应的制作工具,并了解迷宫的制作方法。

制作中学生对迷宫的布局、结构进行了解。后半部分进行小组合作,各小组先明确自己组的迷宫路线图和出入口,再规划障碍物,最后进行割据木条并给木条进行美化装饰,最终完成迷宫的安装。

制作完成后进行了拓展,引出其他利用木材制作的游戏玩具。

在分享评价环节,教师邀请各组先进行分享自己作品,然后请其他组的同学进行提问提出合理的建议。最终教师进行总结评出各类优秀作品并进行正达章奖励。

1. 问题一:学生在设计路线的时候,没有考虑到路线的穿插。。

(1)针对这个问题,教师举例说明路线穿插要点。

(2)在制作环节中,多预留一些时间给小组讨论,让学生们集思广益。

2. 问题二:在规划路线,没有很好地考虑障碍物。

(1)教师集中在黑板上示范,让学生正确障碍物的添加方法。

(2)邀请一组学生进行分享,障碍物的添加。

3. 问题三:设计迷宫路线时,没有结合木条本身的尺寸,导致通道太窄。

(1)让学生在设计路线,尽量预留宽一点的路线。

(2)小组合作最好做到有效分工,有专门一个同学负责设计尺寸的规划。

4.问题四:在评价环节小组提出问题没有逻辑性。

(1)分享的小组分享得很好,但提出问题的小组没有把问题围绕在迷宫上。

(2)教师及时提出合理建议,让提问的小组尽量符合迷宫的结构、布局。

【课程总结】

“迷宫”起源于古希腊和埃及的建筑。十六世纪中叶,欧洲的园林迷宫曾盛行一时。最著名的有英国伦敦敦汉普公园中德汉普顿迷宫和法国凡尔赛迷宫,索米尔兰顿山迷宫等。本单元内容引导学生抓住迷宫的基本特点,尝试从迷宫各部件的形状要求、材料选择等方面,进行简单迷宫玩具的设计,绘制迷宫玩具图样,确定自己的制作计划,并进行操作。

阅读(1429) | 评论(0)查看全文>>

《超越兴趣》读后感(2024-12-16 15:58)

栏目:个人博客

倪闽景馆长所著的《超越兴趣》一书,通过生动的案例和深入浅出的论述,探讨了科学教育在青少年成长中的重要作用,特别是如何从兴趣走向志趣,培养拔尖创新人才。在阅读过程中,我深受启发,并联想到小学劳动教育的重要性,以及它与科学教育之间的联系。

书中提到,科学教育不仅是知识的传授,更重要的是激发学生的探究欲和好奇心,让他们学会用自己的方法去实践并得出结论。这一点与劳动教育的理念不谋而合。在小学阶段,劳动教育不仅仅是让学生参与简单的家务或校园劳动,更重要的是通过劳动过程,培养学生的动手能力、观察能力和解决问题的能力。通过劳动,学生可以亲身体验到事物的本质,理解学习的本质,这种体验与倪闽景所倡导的科学教育中的“实践操作”和“对话实践”不谋而合。

结合自身在教授一、四、五艺术展项目化学习作品中,我深刻体会到兴趣的重要性。在教授一年级学生制作乐器时,我是从感受雪花开始入手让学生体会出冬季会有什么声音。从而引发制作乐器思考。

在教授四年级学生制作简易连杆装置时,从学生的课余活动兴趣开始引发思考。让学生了解简易连杆装置的制作要点。

在教授五年级学生制作迷宫作品时,让学生思考怎么样设计通道和迷道、障碍物。然后小组合作开始设计草图,再进行路线规划并完成背景上色。最后形成完整的迷宫作品。

他在书中还提到,拔尖创新人才没有天选之人,人人都有创新的力量。这一观点让我意识到,劳动教育在培养学生的创新思维和创造力方面同样具有重要作用。在劳动过程中,学生需要不断尝试新的方法,解决新的问题,这种过程正是创新思维和创造力的培养过程。因此,小学劳动教育应该注重引导学生发挥想象力和创造力,鼓励他们尝试不同的方法和材料,以达到不同的结果。

此外,书中提到的“教育多样化是培养创新人才的本质与方法”这一观点,也让我对小学劳动教育有了更深刻的认识。劳动教育应该多样化,不仅要包括家务劳动、校园劳动,还应该包括志愿服务、社会实践等多种形式。这样可以让学生在不同的劳动场景中,体验不同的角色和责任,从而培养他们的社会责任感和团队合作精神。

在阅读过程中,我还被倪闽景提到的“七把金钥匙”所吸引,这些金钥匙不仅适用于科学教育,同样适用于劳动教育。例如,提升延迟满足的能力、把握关键机会、开展深层式研究等,都是学生在劳动过程中需要具备的品质和能力。通过这些金钥匙的引导,学生可以更好地从兴趣走向志趣,将劳动变成一种热爱和追求。

阅读(660) | 评论(0)查看全文>>

《萌娃乐舞冬之声,童趣劳创和声曲》—折制雪花教学反思(2024-11-19 18:12)

栏目:个人博客

【课前解析】

本单元以“雪花飞”为主题情境,引导学生在“雪花世界”“纯洁的心”“冰雪游戏”和“音乐园地”中探究雪花形成的科学常识,了解冬天户外活动的故事和乐趣。利用劳动课制作打击乐器,为乐曲进行伴奏。欣赏《雪花》《滑雪歌》《溜冰圆舞曲》、歌唱《小雪花》《小雪橇》、配乐朗诵《如果我是一片雪花》等作品,在音乐游戏中认识打击乐器碰铃、三角铁和串铃,感受音乐中速度的快慢和音量的大小。

本节课是利用纸质材料或者废旧材料,进行折纸装饰创作。培养学生的劳动实践能力。

【反思改进】

课前让学生准备好前期学习资料和相应的制作工具,并了解乐曲的加工方法。

课中学生对废旧材料了解,制作装饰乐器。后半部分还预留一个小小演奏会的环节:各小组跟着音乐进行乐器伴奏合作。

课后进行了拓展,引出其他废旧材料还能制作什么乐器的思考。

创作结束后,进行现场请全体学生进行评价,教师按照评价内容进行过程性评价,并指出相应的不足。

1. 问题一:在制作沙锤的过程中,学生装饰的形式过于单一了,图案没有合理符合瓶子的造型。

(1)针对这个问题,教师视频示范中讲解到位。

(2)在制作环节中,教师进行巡视个别指导。

2. 问题二:不能很好地形成小组合作一起完成装饰青蛙筒。

(1)教师集中示范,让学生感知正确方法完成装饰。

(2)邀请学生讲一讲怎么样操作是正确规范的。

3. 问题三:在小小演奏会的环节中没有很好把握旋律。

(1)准备工作时让学生准备节拍的旋律,分配好敲击次数。

(2)教师一边聆听,一边提醒。

4.问题四:在评价环节应该更加多维度地去评价。

(1)教会学生怎样地正确评价,而不是单一说很好。

(2)教师可以评价一个小组,再请学生评价一组。

【课程总结】

《折制雪花》是跨学科主题式项目《萌娃乐舞冬之声,童趣劳创和声曲》的第二课时的内容。本节课在引导学生收集家庭废旧材料,认识不同材料的特性和可利用之处,树立能尊重劳动、尊重普通劳动者的观念。让学生根据废旧材料的特点进行创意想象。并能正确使用常用的劳动工具(剪刀)。在制作过程中培养学生的安全劳动、规范劳动、有始有终的劳动习惯和品质。在小小演奏会的环节中对学生制作的乐器进行评估和改进建议,培训学生精益求精、追求卓越的工匠精神。

阅读(814) | 评论(0)查看全文>>

《木质相架制作》教学反思(2024-10-14 15:48)

栏目:个人博客

【课前解析】

本节课是沪科教版小学五年级第一学期《劳动技术》第三课的教学内容。本课让了解相架的功能以及制作相架的材料的特点。知道各种相架支撑部分的结构,并根据照片形式、照片放置的方式,选择合适的支撑方式。能合理选择工具、材料,并能安全、有效地制作相架。并在调查交流和设计、展示等活动中,体验与他人合作的愉快。

【反思改进】

课前让学生准备好前期学习资料和相应的制作工具,并了解木质相架的加工方法。

课中学生对木材加工产生兴趣浓厚,制作组装热情高涨。后半部分还预留一个挑战赛的环节:给自己的相框进行装饰,并添加选择合适的照片与之匹配。

课后进行了拓展,引出其他材质的相框加以介绍。

创作结束后,进行现场请全体学生进行评价,教师按照评价内容进行过程性评价,并指出相应的不足。

1. 问题一:学生设计草图,没有标出切角角度,导致相框不能成型。

(1)针对这个问题,教师在开始操作前进行讲解需要的正确角度40°。

(2)教师集中示范,示范准确地用量角器画角度。

2. 问题二:没有规范小手工锯和锯割方法。

(1)教师集中示范,让学生感知正确地方法带来的规范性。

(2)教师在讲台上示范正确地锯割木条的方法(左手按台面,右手以45°的方向从上往下轻轻锯割)。

3. 问题三:使用热熔胶枪时没有带手套。

(1)特别强调热熔胶枪的正确使用方法,并提醒学生做好防护。

(2)教师一边指导,一边进行现场示范。

4.问题四:相架的支撑问题没有很好把握。

(1)课中让学生集思广益地进行了设计草图,并对草图进行了讲解。

(2)教师先示范,再举一反三让学生自我探究。

【课程总结】

木质相架是一节非常有趣的劳技课程。在图纸设计交流讨论过程中,让学生通过自评、互评,加上教师的评价,了解自己在设计中的亮点以及出现的问题。从学生熟悉的生活需要—留下瞬间之美的工具—各种相架引出话题。从已有的不同材料、不同外形和不同使用方式相架产品的启发下,引导学生形成自己的需要。

阅读(610) | 评论(0)查看全文>>

《角尺制作》教学反思(2024-09-20 08:11)

栏目:个人博客

【课前解析】

本节课是沪科教版小学五年级第一学期《劳动技术》第一课的教学内容。本课让学生认识木材的加工需要,理解人们设计制作了通用工具和专用工具。用木材制作产品,通常需经历锯割、打磨、连接等工序。让学生通过制作一件实用工具—角尺,初次尝试用小手工锯锯割木料和用砂纸打磨木料的操作练习,初步尝试识读操作方法图和作品图样。

【反思改进】

课前让学生准备好前期学习资料和相应的制作工具,并了解木材的加工方法。

课中学生对木材加工产生兴趣浓厚,制作组装热情高涨。后半部分还预留一个挑战赛的环节:给自己的角尺装饰,并添加适合图案花纹。

课后进行了拓展,引出榫卯结构的妙用。

创作结束后,进行现场请全体学生进行评价,教师按照评价内容进行过程性评价,并指出相应的不足。

1. 问题一:学生设计草图,没有利用工具作图,导致设计图不是很规范。

(1)针对这个问题,教师课前讲解规范作图的必要性。

(2)教师集中示范,示范准确地作图方法。

2. 问题二:小手工锯的使用规范和锯割方法。

(1)教师加以示范引导,在课堂上进行小组讨论,让学生感知正确地方法带来的便捷省力。

(2)教师在讲台上示范正确地锯割木条的方法。

3. 问题三:对第一次接触夹木条的台面,学生使用起来较生疏。

(1)多让学生表达自己的想法,并引导其正确地使用方法。

(2)给学生多展示一些使用台面的方法和教学操作视频。

4.问题四:角尺直角连接处需要三根木条连接,学生直接连接导致粘贴效果不佳。

(1)学生对角尺直角连接认识不足,教师利用视频加以分析。

(2)教师先示范,再利用互动环节让学生点评。有疑问的再加以个别指导。

【课程总结】

木质角尺是一个很好的载体,它的制作难度不是很大。在这节课上,让学生都能完成木质角尺的制作,它不但能让学生体验和感受成功的喜悦,还能让学生真正认识和了解木质制品的材料与制作过程。在对手工工具的认识过程中,讲解了鲁班发明锯子的故事。以加强学生的认识能力和动手能力,并鼓励学生通过实践为以后的制作打下基础。同时还要让学生知道,只有在平时保养好工具才能在制作时运用自如的道理。

阅读(713) | 评论(0)查看全文>>